LRRI技術資料および関連技術

LRRI技術資料

昨今の災害の多発および復興に資するべく、(一社)地域国土強靭化研究所としてとりまとめ た下記「調査および関連技術報告」を「LRRI技術資料」として公開、提供させていただきました。

===【LRRI技術資料一覧】===========================

- Vol. 3 No.5 pp.1-27 津波による地盤災害の現地調査 常田賢一

- Vol. 3 No.4 pp.1-88 気候変動対策 安原一哉他

- Vol. 3 No.3 pp.1-34 地盤流動対策 常田賢一

- Vol. 3 No.2 pp.1-20 流域治水 末次 忠司

- Vol. 3 No.1 pp.1-58 新たな脅威、鉛直地震動 常田賢一

=====================================

- Vol.2 No,4 「令和6年能登半島地震における地盤流動に関する現地調査からの考察

- 地盤流動特性と地盤流動対策の概念 -」 常田賢一 - Vol.2 No,3 「締まった基礎地盤上の道路盛土の地震危険度マクロ評価法手引き(案)」 常田賢一

- Vol.2 No,2 「気候変動に対する地盤工学的対応策」 安原一哉

- Vol.2 No,1 「河川堤防の洪水時破堤特性と性能評価の考察- 災害事例から学び今後を展望 -」 常田賢一

=====================================

- Vo.1 No.1 東北地方太平洋沖地震 復興から学ぶ 1-88 常田 2023.3

=====================================

Vol. 3 No.5 pp.1-27 津波による地盤災害の現地調査 常田賢一

概 要

近年,津波災害が発生している代表的な地震は,1983 年日本海中部地震(M7.7),1993 年北海道南西沖地震(M7.8),2011 年東北地方太平洋沖地震(M9.0),令和6(2024)年能登半島地震(M7.6)などであり,津波の発生の頻度は少ないが,津波の浸水による人的被害および物的被害は甚大であり,地盤災害も発生している。津波の浸水による地盤災害には,地盤の侵食・堆積に留まらず,海岸堤防,道路盛土,河川堤防,人工盛土などの土工構造物の侵食,損傷,決壊などがある。

本文は,著者が実施した,2011 年東北地方太平洋沖地震および令和 6 年能登半島地震において津波により発生した地盤災害に関する初動の現地調査の状況を紹介する。さらに,初動調査に基づく研究の展開に資する現地調査,また,3.11 地震の被災箇所の地震発生 10 年後の復興状況を比較・検証してフォローアップする現地調査についても,現地調査として紹介する。

本文は,上記の現地調査に必要な「準備と心構え」に関する実施状況を紹介するとともに,3.11 地震の初動調査での重要な気付き,さらに,気付きを検証する研究への展開を紹介する。なお,能登半島地震の現地調査は,3.11 地震の現地調査などによる知見・示唆の比較・検証を目的としたが,3.11 地震当時と直近の能登半島地震の比較も意図している。

Vol. 3 No.4 pp.1-88 気候変動対策 安原一哉他

概 要

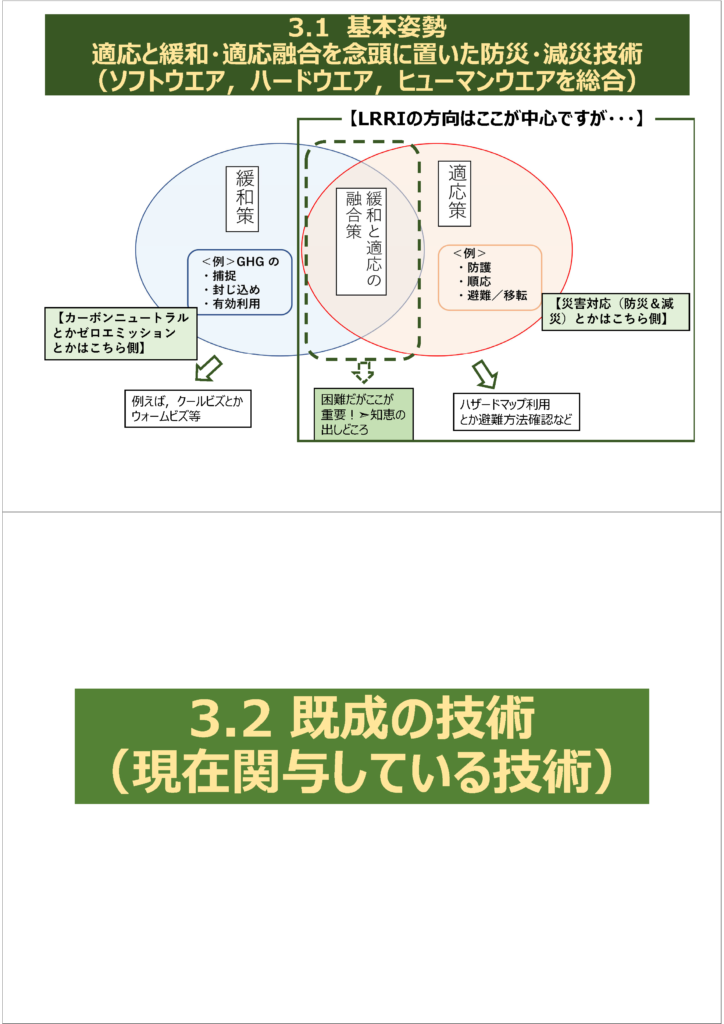

LRRI では,2019 年創設以来,防災・減災と気候変動対応を大事な課題として取り組んできた。この

うち,令和 4(2022)年度と令和 5(2023)年度に茨城大学から受託した気候変動対応への取り組みに関す

る調査に基づく分析結果と考察を,学会での研究発表などを通じて公表してきた。これらの調査を通じ

得られた知見のうち,日本における次の知見

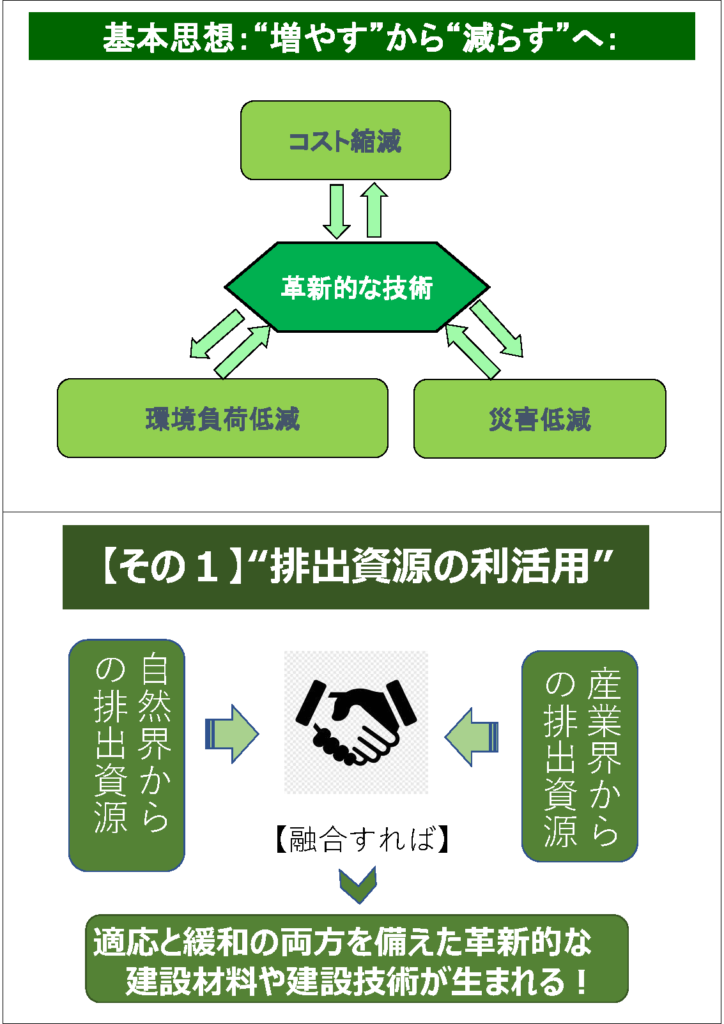

i) 気候変動適応策の革新性・システム転換性を明らかにしたこと

ii) 事業者が取り組む適応策の実情を明らかにしたこと

iii) SGGs における気候変動対策と他のゴールとの関係性を明らかにしたこと

iv)地盤工学分野における革新性・システム転換性として排出資源を利用したシナジー効果のある技が

有望であることを明らかにしたことは,この分野において今までに見られなかった成果と考えられる。これらの成果は,会員が構成する事業者が SDGS の分野や気候変動の分野において,今後取り組むべき新たな課題とそれにか関わる技術開発の方向性を明らかにしている点で,会員には有益な情報を提供すると考える。

Vol. 3 No.3 pp.1-34 地盤流動対策 常田賢一

概 要

令和 6 年能登半島地震において、新たな脅威となったのは傾斜地の地盤流動(側方流動とも呼ばれる。)である。石川県内灘町における地盤流動の現地調査に基づく、地盤流動の発生特性、発生の有無に関わる要因、地盤流動の予測法および傾斜地の想定地盤図は、文献 1)などで報告済みである。

本文は、上記の調査結果に基づいて、2011 年東北地方太平洋沖地震の液状化被害を受けて取り組みが

始まった、平坦地の宅地と公共用地の一体的液状化対策をレビューしながら、傾斜地の特性を考慮した

地盤流動対策を検討している。対象工法は、壁式改良工法および地下排水工の組合せ工法であるが、特

に壁式改良工法は設計法を提示している。本文が傾斜地の地盤流動対策の検討に資することを願っている。

Vol. 3 No.2 pp.1-20 流域治水 末次 忠司

概 要

近年激甚化 している水害に対処するために,これまで以上に河)II防災 ・減災体制を強化し,効果的な

施策を展開していく必要がある。また,防災 ・減災のために災害に対する脆弱性を評価し,災害に強い

国土および地域を作るとともに,地域防災力を向上させる 「国土強靭化」が必要である。一方,更なる

河川防災 ・減災のためには,従来の堤防やダムによる整備以外に,流域対応の施設や対応策が必要とな

る。西日本豪雨 (2018)や東日本台風 (2019)などによる水害被害を受けたのを契機として, 2020年

7月に国土交通省は審議会の分科会答申を踏まえて, 「流域治水」への転換を進めることとした。流域治水では従来総合治水で行われていた雨水貯留浸透施設,遊水地などの他に,利水ダムの治水活用,粘り強い堤防,グリ ーンインフラなどの対策も実施されている。本技術資料では流域治水に関して,流域治水手法の概要と各地で実施されている事例を紹介した。また,今後流域治水を進展させるために, 「流域治水手法の実現性と経済性」の提示を行い,その考え方を示した。流域治水対策を成功させるためには, 「何に着目し, どう対応すれば良いか」という成功のカギについても,合意形成面,機能面から解説した。

本技術資料が今後流域治水や減災に携わる技術者や研究者の業務や研究の一助になれば,著者にとっ

て幸いである。特に行政職員が流域治水計画策定にあたって,工夫したり,留意すべきことを多く記述

したり,建設コンサルタント会社の技術者が流域治水対策計画の策定や遂行の支援に活用できるように

配慮しているので,是非有効活用して頂くことを願っている。

Vol. 3 No.1 pp.1-58 新たな脅威、鉛直地震動 常田賢一

概 要

令和 6 年能登半島地震の被害では、輪島市の七階建の RC 造建物の転倒が特筆される。この建物の転

倒に関して“新たな脅威、軟弱地盤”との報道(2024.9)があったが、土木分野での軟弱地盤は既知の

事実であり、今更、“新たな脅威”ではない。建物の倒壊は建築分野の被害であるが、杭基礎は土木分

野に関わりがあるため、転倒の原因を考察したが、着目したのは“鉛直地震動”である。

その契機は、同じ被害形態である 2011 年東北地方太平洋沖地震の津波による建物の転倒を思い出し

たことであり、津波時の建物の転倒の原因は津波流による水平方向の水圧と同時に、上向き浮力によ

る抵抗モーメントの減少の指摘に着目した。この指摘から類推したのは、能登半島地震の RC 造建物の

転倒では、水平地震動に上向きの“鉛直地震動”が作用したのではないかと言う点である。

上記から、本文では、従来、設計では考慮されていない“鉛直地震動”に着目し、RC 造建物の転倒

メカニズムについて、2 つの転倒形態を推察するとともに、令和 6 年能登半島地震において震央距離が

近い、大谷、輪島、穴水および富来の 4 地点の加速度の観測記録を分析した。

その結果、震源近傍では、水平加速度に対して鉛直加速度が相当の規模かつ時間経過の中で発生し

ていることを把握し、さらに水平加速度に対する鉛直加速度の比(加速度比)の標準化を試行した。

本文で得られた結果によれば、3 次元地震動は土木構造物でも関係するため、今後、鉛直地震動の影

響の有無、程度および範囲、考慮条件、考慮方法(設計鉛直震度など)などの検討が必要である。

本資料が、従来、設計の対象外とされてきた“鉛直地震動”の実態解明、さらに防災に繋がることを

期待している。

Vol.2 No,4

「令和6年能登半島地震における地盤流動に関する現地調査からの考察

- 地盤流動特性と地盤流動対策の概念 -」 常田賢一

概 要

令和 6 年能登半島地震において、地盤工学的に特筆されるのは、石川県内灘町の液状化に起因する

地盤流動および地盤流動に起因する住宅などの被害である。本文は、令和 6 年 2 月下旬に実施した内

灘町の地盤流動に関する調査結果およびその考察である。なお、現時点の限られた情報の範囲では

あるが、内灘町の傾斜地の 5 断面を中心とした地盤流動状況、住宅などの被害の実態に基づいて、傾

斜地の特性、地盤の変状特性、地盤のずれの規模、県道 8 号などの地盤流動の抑制要因、地盤流動変

位量の算定方法、地盤流動対策の概念を報告する。

Vol.2 No,3

「締まった基礎地盤上の道路盛土の地震危険度マクロ評価法手引き(案)」常田賢一

概 要

近年の想定を超える豪雨、地震などによる道路災害が顕在化してきている。ネットワークを形成す

る道路は、橋梁、トンネル、土工構造物など、多種多様な道路構造物が関わるため、個々の構造部の

耐災害性の向上とともに、道路ネットワーク機能の維持・向上が必要である。

本資料は、道路構造物のうち、土工構造物の一つである盛土を対象にするが、盛土は箇所、延長が

膨大な数に上るとともに、災害危険度には差異があるため、全てを一律かつ同等に耐災害性を向上す

ることは非合理、不経済である。

そのような状況を鑑みて、本資料は、2004 年新潟県中越地震、2009 年能登半地震の地震災害の経

験に基づいて、中山間部などにおける締まった基礎地盤上に構築される道路盛土の地震危険度および

そのネットワーク機能上の重要度などを 2 段階でスクリーニングするマクロ評価法を提示している。

本資料は、地震に対する道路盛土の点検、詳細調査、対策などにおける危険度、優先度の評価対応

が合理的かつ効率的に行えることが期待される。

なお、2024 年 1 月 1 日に能登半島地震が発生し、道路盛土も数多く被災したが、今次の無被害盛土

の地震危険度評価およびそれに基づく対策のために、本評価方法が活かされることを願っている。

Vol.2 No,2

「気候変動に対する地盤工学的対応策」 安原一哉

概 要

◆目的・主旨

気候変動を含めたサステナビリティに対する地盤工学的対応策の現状を紹介することによって、

この方面の地盤工学の関心を高揚させることを目的とする。

◆話題の概要

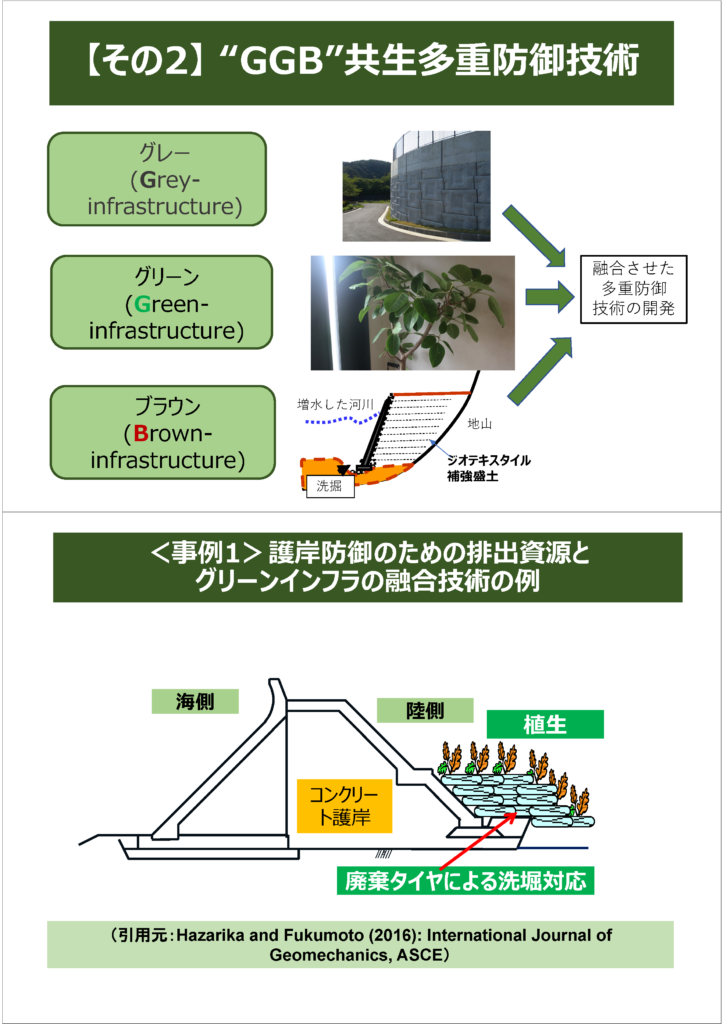

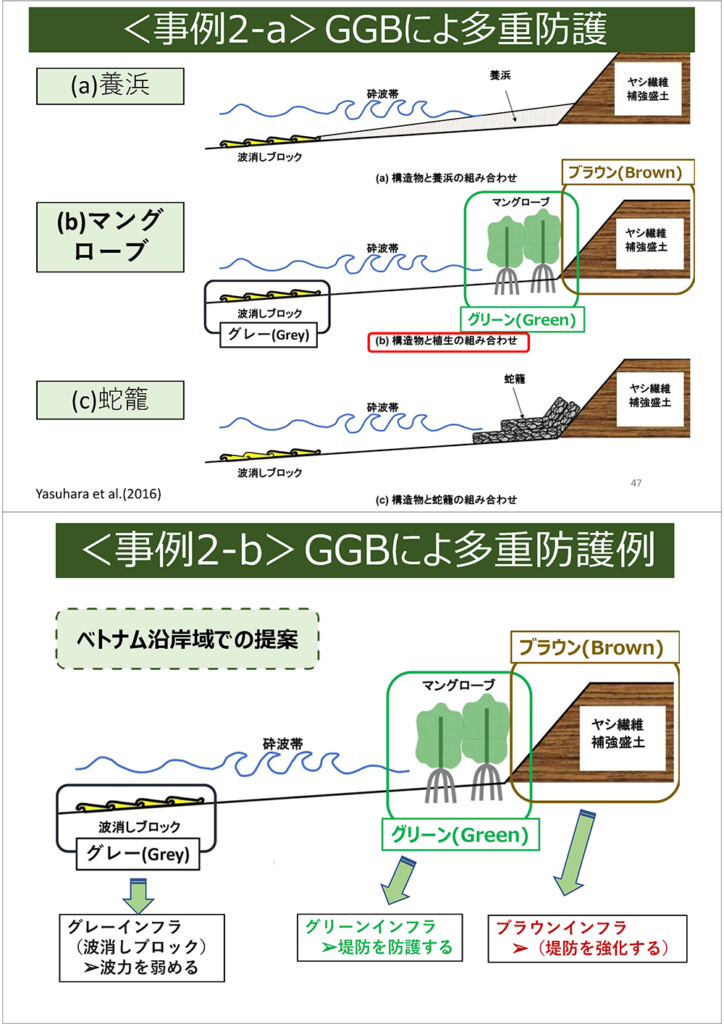

(1)「気候変動における持続可能性への地盤工学的貢献」 安原一哉

サステナビリティのうち、気候変動に伴う地盤災害(特に、複合災害)に焦点を当て、現状の分

析と今後の対応策を展望した。加えて、IPCC 等の国際機関に対する貢献策も併せて提案した。

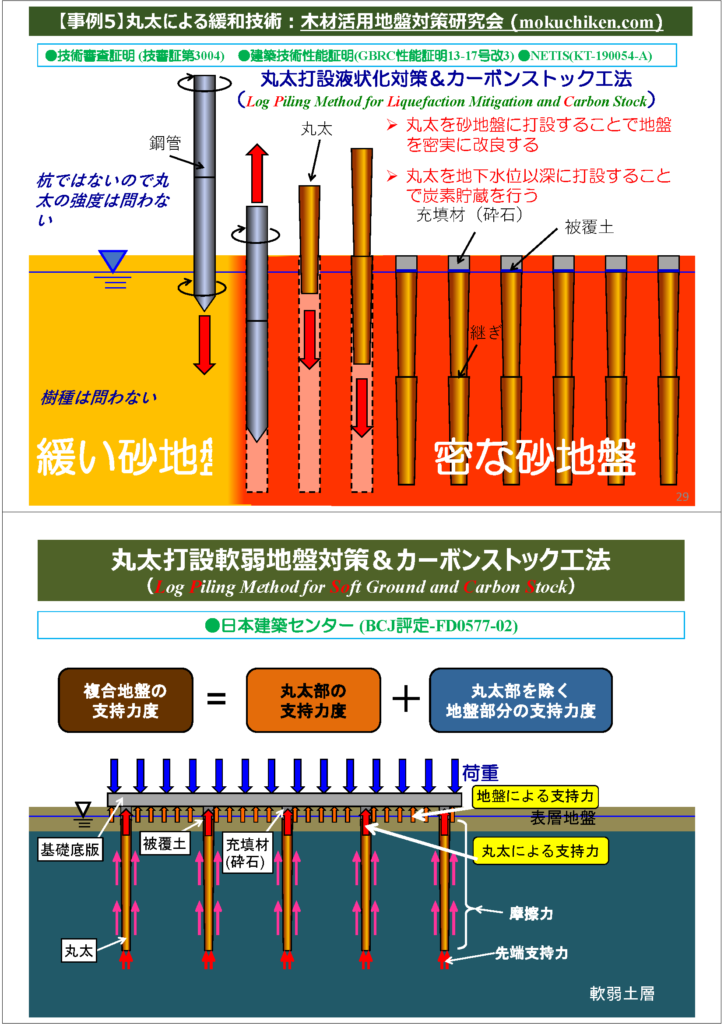

(2)「丸太を用いた液状化対策による気候変動緩和貢献の事例紹介」 村田拓海

気候変動緩和策としての地盤災害対策への木材利用の可能性に焦点を当て、大規模分譲住宅地

に丸太を用いた液状化対策工法を適用した事例と、その工事における炭素貯蔵効果を紹介した。

(3)「産官学連携による地方都市における木材利用促進と社会貢献」 吉田雅穂

木材資源の豊富な地方都市の福井県における、産業振興、地域活性化、国土強靭化、気候変動

緩和への貢献を目的として、産学官が連携した木材利用研究会の活動を照会した。

(4)「気候変動における持続可能性に関する LRRI の活動」 安原一哉

地域国土の強靭化の課題のうち、気候変動に伴う地盤災害に焦点を当て、LRRI における過去 3

年間の取り組みを報告し、併せて、LRRI 会員の所有する関連の技術例を紹介した。

◆知見・結論の要点

SDGs のなかで取り上げられている“気候変動”に対する対応策(緩和策、適応策、緩和策と適応

策の融合)の事例を紹介し、地盤技術もこのことに貢献することができることを示した。

◆知見の意義

地盤工学が地域社会のサステナビリティにも貢献できる分野であることで認知を広げることが

できる。併せて、LRRI の認知の拡大にも繋げることができる。

Vol.2 No,1

「河川堤防の洪水時破堤特性と性能評価の考察- 災害事例から学び今後を展望 -」

常田賢一

概 要

近年の豪雨などにより発生した河川堤防の破堤の 6 事例:2004 年 10 月台風 23 号/円山川、2004 年 10 月台風 23 号/出石川、2012 年 7 月九州北部豪雨/矢部川、2015 年 9 月関東・東北豪雨/鬼怒川、2019 年 10 月台風 19 号/吉田川、2019 年 10 月台風 19 号/千曲川を対象として、それぞれの堤防調査委員会における審議、報告の内容について、“性能評価”の共通の視点により、破堤特性および復旧工法を横断的に整理するとともに、今後の河川堤防の破堤に関わる性能評価のための評価指標、評価基準などを考察している。

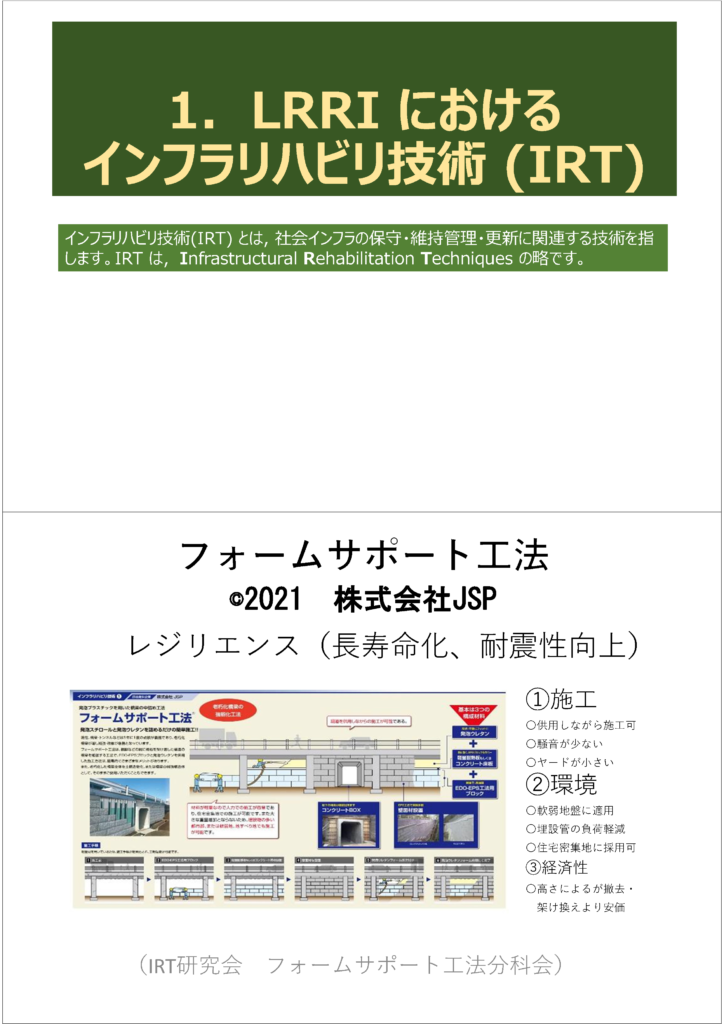

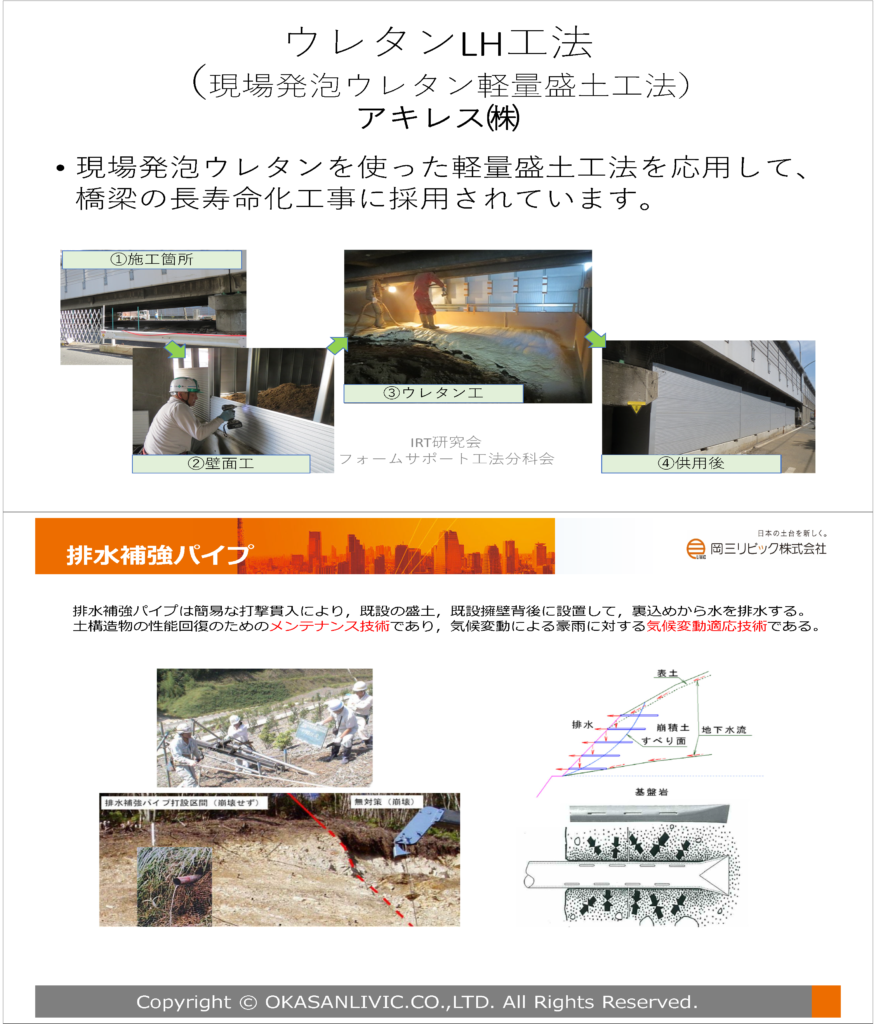

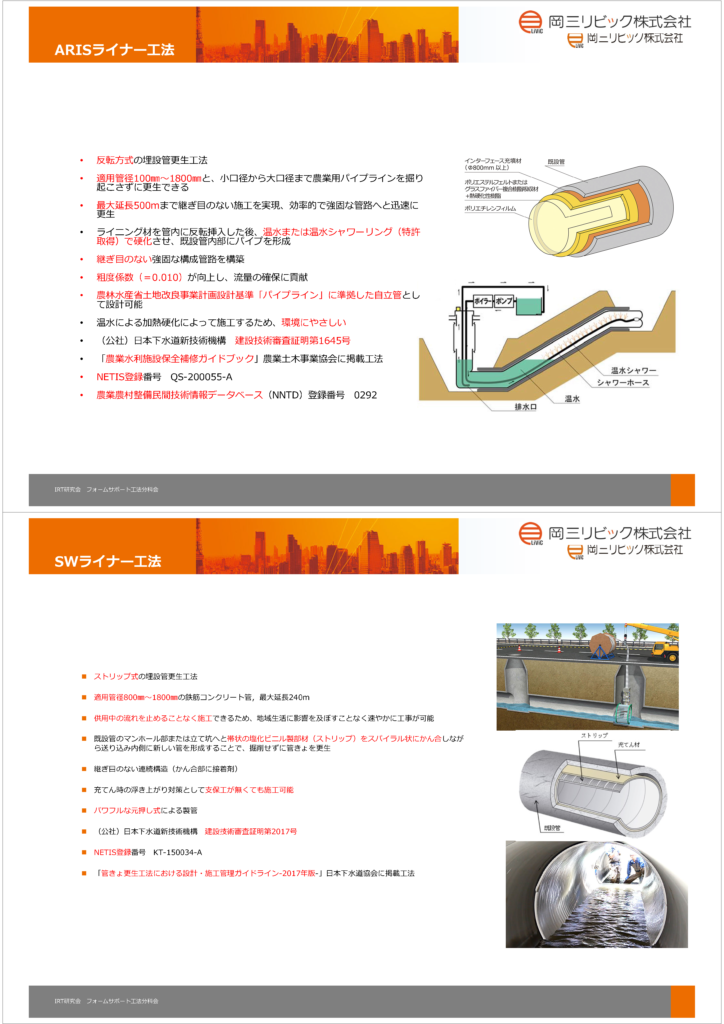

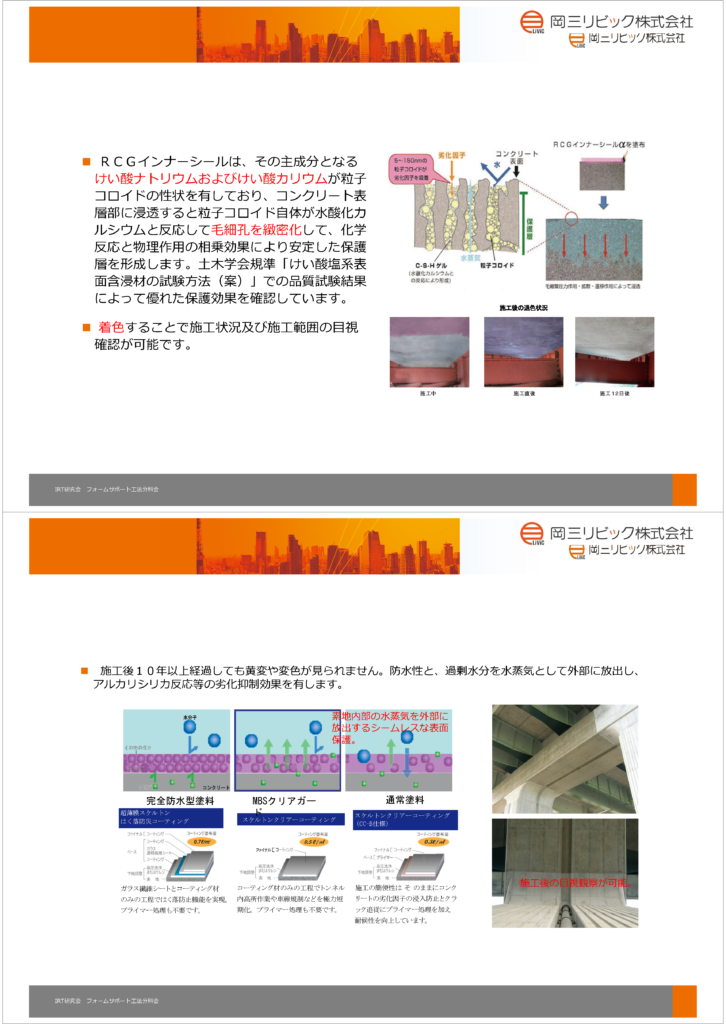

LRRI関連技術

会員企業様、個人会員等の技術紹介

Vo.1 No.1 東北地方太平洋沖地震 復興から学ぶ 1-88 常田賢一 2023.3

概 要

2011年東北地方太平洋沖地震の後、津波による防潮堤および沿岸域の被災状況を現地調査し、震災

発生から10年を経た、2021年3月に陸域における津波被害からの復興状況に関する現地調査を実施した。

本文は、被災直後の状況と10年後の復旧・復興の状況を比較することにより、岩手県、宮城県などの

被災した沿岸陸域が、将来の津波に立ち向かう姿に変貌していること記すとともに、復興により得ら

れた知見などを、将来の津波防災に活かす取組み、動きを展望している。